400V和800V今后怎么走 -- 从充电角度缕清思路 (第一篇)

2018-12-03

中国电源产业网

导语:关于800V的讨论最近越来越多,驱动力主要是大功率充电,高压电缆尺寸及重量,效率,和性能。上回车叔聊到了现在一些供应商正在布局这一市场,那么在一段时间之后,供应链跟上了,在实际应用时还有哪些挑战呢?

关于800V的讨论最近越来越多,驱动力主要是大功率充电,高压电缆尺寸及重量,效率,和性能。上回车叔聊到了现在一些供应商正在布局这一市场,那么在一段时间之后,供应链跟上了,在实际应用时还有哪些挑战呢?

今天主要从下面这几方面聊:

一. 客户端需求,及不同案例举例

二. 充电枪技术分析

三. 今后纯电及插电车充电模式分析

四. 闲聊两个相对特殊一点的充电技术

一. 客户端需求,及不同案例举例

首先从客户对大功率充电的期待说起。目前的燃油车加一次油用时5分钟以内,一般可以行驶400-500公里以上。如果是电动车,目前要达到这个充电速度(这一篇只讨论充电,不算换电)肯定是不实际的,如果用户的期待可以降低,快充一次200-300公里,休息时间加倍到15-20分钟,似乎对于多数用户是还可以接受的(这里有很多主观因素,只从大方向上来考虑。另外,充电站附近咖啡厅的生意可能会很火爆)。跑高速2小时休息一次也还算合理,如果每小时都要找地方停一次似乎有点多。而且如果每次都要停半小时或者更多的话,也太长。

假设充电15-20分钟跑200-300公里,实际驾驶百公里能耗粗略按照15-20度左右,取极限数值相对应的大概就是90-240千瓦这个范围。这个范围很大,但是实际分析起来很有意思的。下面选几个案例分析一下充电时间,一次快充里程,和能耗这三个指标的不同组合:

案例一,小车,能耗低,充电速度略低:

实际15度电每百公里,20分钟充200公里 == 90千瓦。这其实是小型电动车了。电池40度电这个级别。90kW左右这个功率的技术也是比较成熟的,具体要看市场定位了。

案例二,中级车,能耗略高,充电速度中等:

实际20度电每百公里,20分钟充250公里 == 150千瓦。这其实是中型电动车了,也是可能会比较常见的中高端家用电动车,电池70度电左右或以上这个级别。特斯拉目前的

案例三,豪华车,能耗略高,充电速度快:

实际20度电每百公里,15分钟充300公里 == 240千瓦。这个数字的车现在还没有,也不太现实。如果有的话肯定是高端电动车了。电池100度电左右这个级别。

在列完了这三个案例之后,发现非常有意思的事,是这三者都可以找到相应的车型。比如案例一是雷诺的ZOE大电池板,案例二是奔驰将发布的EQC,案例三是特斯拉对充电功率的长远目标。所以其实前面这个客户需求的方向基本是被各大新老OEM认可的,而这三者都是能量型锂电池所能达到的充电速率极限了。

案例一的ZOE,虽然由于市场定位没有大功率DC充电(只是ZOE用了一个比较特别的三相AC充电,用电机和逆变器取代充电机,文章最后还会再提一下ZOE这个充电系统),但是这一级别的小型车以后如果要做到精品型的可能是需要的,比如EQA以后很可能就是。

而案例二的EQC不用多说,车叔看了一下数据和这个是惊人的一致。

至于案例三,特斯拉在很早以前曾经还说过要高350kW以上的充电,不过后来又调整到200-250kW的目标。这一点也和案例三非常吻合,主要是考虑电池的极限。当然,整车属性开发的时候不可能这么简单的制定方案,但是从充电速度角度考虑,这三种基本可以代表三个方向了。

这里车叔其实要讨论一下的就是和发动机加油速度的对比。从上面的分析可以看出来,虽然前两个案例似乎离现实并不遥远,但是和加油的速度那是几乎不可能相提并论的。不过,一般家用车的驾驶员是否需要更快的充电速度是一个应该被问的问题。反正车叔开两小时高速是肯定需要休息一下的。所以OEM更应该发挥一下系统工程和对市场引导的能力,考虑一下驾驶员的需求。

如果大多数驾驶员不需要5分钟加油继续再跑500公里高速的话,那么这个需求其实就不需要考虑,没必要去以加油速度来对标。而电动车平时靠夜间的交流慢充满足日常需求也可以,需要跑长途的时候靠DC快充爆发一下。这一点实际和电动车性能需求类似,一般家用车不用长时间满载工作,电机和电池的短时爆发能力就足够满足多数需求(加速,超车,炫耀,etc..)。可以说电车整个的属性开发指标都要变,这一点车叔在以前的文章聊过。

不过话说回来,车叔在youtube上看到有人开电动车在0-400的加速比赛里赢了某些跑车就自以为是,依旧是觉得让人哭笑不得。而且,当前充电网络还没有发达到那个可以让我们不用顾及的程度。前几天车叔还和同事讨论了很久,车叔本人当前要是买车的话还是暂时不会考虑纯电。

二. 充电枪技术分析

按照前面这三个案例分析下去,如果是400V的系统,对应电流就分别是225A,375A,600A。

方案一, 225A最接近的就是200A 80kW,无冷却系统充电枪(BMW i3大电池版本使用的50kW充电实际是同一标准)。所以看来上面方案一的充电枪方案就无疑是无冷却系统的了。

200A充电目前基本是非冷却充电枪的极限了,留有一点点差距可以作为今后的发展目标。

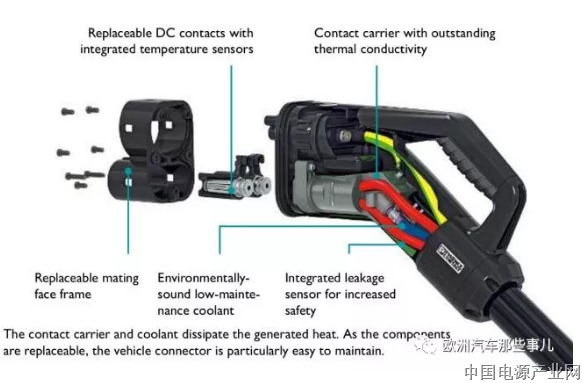

方案二,375A最近的就是350A 140kW,冷却式的充电枪方案了。目前也已经有产品在市场上。

目前市面上已有的400V大功率DC充电已达到150kW(实际是350A,按照400V计算就是140kW,但是有些车的电压平台略高于400V,所以以150kW宣传)。这个350A是在有冷却的条件下进行的。

方案三,600A,现在有供应商有样品(主要还是在充电枪及其线缆的冷却上下文章,保证车外部的充电线缆温度不会过高导致伤害人员,车内部的标准可以降低),通过对线缆设计,接头设计,和冷却设计的开发。充电枪的整个线缆需要更直接的冷却,不能再隔着好几层裤子挠痒痒了。但是整个应用还并不十分成熟。

一个问题是,车辆内部包括busbar甚至电池本身等在内的零部件都不一定达到这一级别。还有就是这电流损失就太疯狂了,电池内部和外部的电流损失加一起可以再导致10%以上的充电效率损失,要想冷却不仅要考虑热管理的设计另外也有一定功率损耗。大功率充电并不代表高效率充电。这部分损失很可能只是由更高的额外费用来承担,毕竟绝大多数充电场景还是低功率夜晚充电(车辆控制策略也会限制大功率充电的次数,就像特斯拉和LEAF那样)。也许以后想要享受大功率充电便捷的客户就要额外多花钱。

当然,这两个问题并不代表行不通。不过,如果要缓解的话,一个方法就是提升电压级别来降低电流。这也是800V出现的原因之一。

三. 今后纯电及插电车充电模式分析

总之,想要以目前400V平台,在150kW 的直流充电基础之上再进一步,接近相对比较理想的200+kW充电功率不是没有可能。当然,低电压平台导致的大电流带来的能量损失可以导致5%甚至更多的充电效率损失,大功率充电并不代表高效率充电。不过,这部分损失很可能只是由更高的额外费用来承担,毕竟绝大多数充电场景还是低功率夜晚充电(车辆控制策略也会限制大功率充电的次数,就像特斯拉和LEAF那样)。也许以后想要享受大功率充电便捷的客户就要额外多花钱。

所以,按照这个思路往下分析,如果客户对大功率充电体验的需求只在15-20分钟充200-300公里左右里程的话,400V理论上讲可以支持,但是要进行优化的话就需要考虑800V。所以。以后家用车充电的梯度可以分为:

家用交流充电(不同功率适应phev,ev 和不同电池容量的车型)

常见的3,7,11,19千瓦级别等

入门级直流非冷却充电(50-90kW)

400V,200A左右以下直流

中等功率直流冷却充电(100-150kW之间)

400V,200-350A直流

大功率直流冷却充电(160-240kW之间)

400V,400-600A直流

800V,200-300A直流

(如果真需要再高功率,800V就是必须了)

当然,这里所说的400V和800V都只是大致。一般大家在计算电压平台的时候也都只是用Normalised Voltage(比如3.7V),但是如果要充到4.2V还是需要450V以上的充电电压。

将来,无论是车企,政府,还是充电运营商,都可能会以这四个梯度来构建充电网络的组合。对于车企来说,phev应该还是以 1 为主。大部分纯电在1的辅助下,提供低、中、高可以分别达到2,3,4 三个档次直流充电,根据车型定位。

总体来讲,800V的应用空间目前来看应该需要点时间,尤其是在一般家用车领域。400V能够解决的事情。如果换了800V,整个平台,兼容性会遇到很多挑战(下一篇再具体讨论一下)。从主机厂的角度,这一波BEV搞完了之后,下一代产品主要还会以400V为主,同时会做一些前沿research或样车项目,然后看到时候供应链以及法规和设施的可行性考虑再下一代的型谱。

前几天分别和几位朋友聊到了今后大功率充电的法规标准及其中电压平台的选择问题,感觉电压平台的选择确实是一门艺术![捂脸]

当然,电压平台的选择只是一个笼统的概念。功率电子及各个高压附属件的电压等级都要比电池的最高电压高一截,因此实际决定电压等级的是这些。

如果一般家用客户群体对200kW左右快充能够满足需求的话,800V 200kW以上的产品在高端电动车上的应用也许会有机会慢慢开展起来,注重体验。当然应该不仅仅是为了满足充电方面,同时还考虑对于能耗(虽然大功率充电效率低,但是法规应该还是会假设主要充电途径是低功率充电,所以驾驶循环里的高效就可以体现出来了),里程和性能多方面的需求。Mission E 的诞生其实除了保时捷对品牌和技术的推动之外,还有就是在赛车界推广电动车受到更大的充电功率压力,客户或者赛车手不可能每跑几圈就在赛道边等待一小时充电。这其实也是为什么EP9提供速换电池,而大众IDR是靠丙三醇发电来充电。

顺便闲聊一句。IDR的电池容量只是EP9的一半左右,省下来的车重让让它比EP9轻了几百公斤。这也是为什么其功率比EP9低这么多,没有TorqueVectoring,可以在goodwood这种简单小道跑过EP9。

四. 闲聊个别特殊充电技术

既然说到充电,就来聊两个相关的例子。一个是特斯拉卡车,另一个是雷诺ZOE的电机充电。

特斯拉卡车按照之前各方面放出消息的预测,大容量版本很可能会有800度电左右,其充电功率约1600kW。这一充电功率虽然看似惊人,但是看看他们的充电插口就知道其实是四个枪并联了。而特斯拉卡车的最新样车在充电的时候也有用过多个超级充电桩并联,场面应该是比较壮观了。。。

想象一下美国卡车司机的高大威猛形象,就知道充电枪的重量不是大问题了。随便在google上搜索了一下american truck driver (有点眼熟):

而如果搜索british truck driver...看起来也还凑合,不过和美国的比起来,不知道他能拿动多大的充电枪。

而对于特斯拉卡车的电池来说,30分钟充电时间,极限2C问题其实不大。所以说特斯拉卡车虽然数字惊人,实际还算可行。当然,特斯拉最开始说的家用车350kW以上充电,后来也降到了200-250kW。正是由于电池的原因,充电速度不仅受到充电桩的限制。

另一个就是前几年雷诺和大陆提出的概念运用在ZOE上,在高功率充电版本上(40千瓦三相AC),放弃使用永磁电机,从而用电机定子三相线圈来过滤电流,再经过逆变器,给DC端输电。这么做的目的很明显,就是利用车上已有的功率电子器件进行整流完成三相AC充电,而非再增加一个功率不小的车载充电机,节省成本和空间, 同时还省去了大功率DC充电桩的需求(充电桩供应商表示不太开心...)。

但是,这样做就造成在软件和硬件的设计受到制约,效率下降近10%,电机寿命也可能会受到影响(对于这种微型车来说可能还可以,如果放到高端车上肯定牺牲太大了),因此雷诺在新款上有可能不再继续开发此技术。(当然,当时这个技术的出现主要还是针对DC大功率充电不普及。)

闲话不多说了,充电方面先到这里,下一篇聊聊对电池方面的影响。

其实本来车叔这几天还写了一篇想聊聊800V系统构架的,不过正好前天Youtube放出一个德国媒体测评保时捷 Mission E的视频,所以就临时加了篇关于这个的。

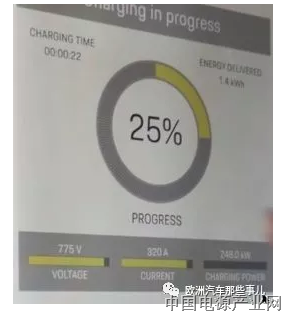

虽然是德语的并且没有英文字幕,但是里面有一个部分是体验充电的。其中有一些充电桩上面用户界面的截图,信息量很大。

这里有几个信息,一个是当前充电功率,775V和320A,算下来是248kW。从上面的时间记录看出来,22秒钟输电1.4kWh,包含开始充电的缓冲时间,也验证了248kW这个数字。

但是其实更有意思的是,电压槽775V已经接近满了,所以估计最大也就是800V。如果按照电池单体最大4.2V计算的话,那实际电池包的平均电压基本是700V。

当然,UI软件显示的范围不一定就正好是硬件的极限,不过通常应该不小于硬件极限,我们还是暂时先假设软件极限就是硬件极限。

另外,电流320A也已经接近满槽了。那么估计最大是350A左右。所以800V乘350A,设计极限是280kW,并非是之前宣称的350kW。并且电池实际充电过程也基本不会同时出现电压和电流达到设计峰值,只有CC到CV切换的那个点会达到。加之一般还会是SOC的函数。所以,这个车的充电功率是肯定比280kW低的。

假设,以电池包平均电压700V来计算,那么整个CC阶段电池实际接受到的平均最大充电功率就是245kW,这部分已经排除充电部分导致的损失了 。如果再减去冷却等系统的功率消耗,就算235-240kW。粗略估计,如果还是假设90kWh并且可以维持这一充电功率的话,基本就是20分钟左右充到80%。(实际可能会比80%低,加上考虑到CC到CV的切换,以及基于SOC的充电电流的限制,应该还会有变化。)

同样还是按照90kWh计算的话,对应的极限充电速率是2.6C左右。这个数字虽然已经很高了,但是仍然属于现阶段可以实现的电池技术,毕竟这只是这个车的极限,实际还可以通过软件进行限制,就像特斯拉大功率充电次数达到限制之后就会降低功率极限了,也是软件里对充电功率和电池寿命的一个限制功能。350kW这种大功率充电毕竟不是每天都用的。

所以,这也确认了车叔之前对于这台车电池技术的疑惑,如何做到里程数和350kW充电功率的兼顾。这个视频一出,基本上可以确定的是,这台车在电池单体的技术上没有用到质的突破。之前宣称的350kW这个数字应该更多是充电桩和车辆平台的设计极限,而最后的瓶颈仍然在电池单体上。

当然了,上面的这些计算有很多假设,所以只是个粗略的估计。

不过,这个350kW更多的是一个充电网络的平台,今后随着电池瓶颈的逐渐放开,实际的充电速度还会进一步加快。

另外,其实从这个数据也可以算出来,刚好符合车叔上一篇文章里提到的160-240kW功率方案。用到的充电枪也是目前市场上成型的350A中度冷却式产品。

从整体上来看,虽然电池技术上没有质的飞跃,但是通过电压平台的提升和电池以外系统的改善,让我们可以更加完全地利用目前电池技术的极限。也证实了目前的电池技术实现20分钟充80%左右是可以实现的。但是要想达到更大的功率和持久的寿命,就要靠今后电芯技术的一点点进展了。

(此文章为原创,转载须白条通过)

编辑:中国电源产业网

来源:中国电源

标签:

上一篇:铅酸蓄电池报废鉴定作业浅谈

相关信息

MORE >>-

迈向长距离运输脱碳之路

LEM作为电量测量领域的专注者,其直流计费表DCBM系列产品旨在简化电表集成到充电桩的过程,为直流快速充电和直流目标充电系统提供解决方案。LEM电动汽车充电和计量全球产品经理Florent Balboni详细介绍了电动卡车充电的挑战以及对准确电量计量的需求。

-

达人观点 | 分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来

image.png

作为台达工业自动化技术体系的重要开拓者之一,蔡清雄博士以三十年深耕铸就了台达在运动控制领域的领先地位。凭借对未来工业发展的深刻洞察,蔡清雄博士提出了“分布式-集中式控制将是运动控制技术未来革新的方向”。 -

IO-Link如何将“智能”融入智能工厂

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。

-

巨磁阻多圈位置传感器的磁体设计

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。

-

提升视觉体验:MIPI DSI-2赋能新一代AR/VR

通过MIPI技术和Rambus经过优化的MIPI DSI-2控制器内核的功能,产品设计人员可以更加从容地应对AR/VR设备在高性能数据传输、低延迟和高能效方面的挑战,最终提供更好的用户体验。

-

开关电源RCD钳位电路工作过程

开关电源RCD钳位电路工作过程。

中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415

中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415